前回の振り返り

起業までに実施するプロセスのブレイクダウンをしました。

最初のタスクとなる「ビジネスプランの策定 / 概要(エグゼクティブサマリー)/ 事業の目的、ビジョン、ミッションを明確にする」

に必要なインプットと処理について具体化しました。

目的、ビジョン、ミッションを明確にする

ありがとうございます。

それでは、これから

1. 業界の背景

* 業界の現状と歴史

* 業界内の主要なプレイヤーやトレンド

2. ターゲット市場

* 誰が顧客か(顧客の人口統計、興味、ニーズ)

* 顧客の問題点や必要性

3. 自己評価

* あなたのスキル、経験、ネットワーク

* 事業に対するあなたの情熱と動機

4. 競合他社

* 競合他社の強みと弱み

* 自社の差別化ポイント

5. 社会的・経済的トレンド

* 現在の社会経済環境

* 関連する法規制や技術進歩

の順番で、インプットします。

1つの番号ごとにインプットしますので、理解したかの確認のため、1つの番号ごとに要約をアウトプットしてください。

進め方分かりましたら、分かったと返答をお願いします。

ここからは、私が長年生きてきたIT業界をテーマとして進めていきます。

他の業界の方々は、一旦読み物として読んで頂ければと思います。

進め方やプロセスについてはどの業界であっても参考になるのでは、と思っています。

1. 業界の背景

まず対象とする業界は、日本のIT業界とします。

* 業界の現状と歴史 現状について

経済産業省が提唱する2025年の崖という考え方があります。

これは、あらゆる産業において複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムを使用している企業が多数存在しており、その企業においては、そのような既存システムの存在がデジタル技術を活用したビジネスの推進の足枷になっているというものです。

業界の歴史にも関係がありますが、端的に説明するとそのような企業においては、これまでのシステム企画から開発、保守、そしてそのマネジメントの大部分ををITコンサルやベンダーに多くの部分を任せていたために、社内のシステムを手の内化することができてこなかったという背景があります。

また、「組織としてDXを推進するために業務部門がIT関連部門やITベンダーとどのように進めていけば良いのかのナレッジが蓄積されていない。」という問題や、「その活動の必要性に対して経営層のコミットを得にくい。」という問題もあります。

* 業界内の主要なプレイヤーやトレンド について

下記のようなトレンドがあります。

・ユーザー企業のエンジニア組織の内製化

・DX推進プロジェクトのPMをを支援するベンダー

・アジャイル開発

・モノリスからマイクロサービスへの刷新

・IT人材やDX人材育成

・AIやRPA、マーケティングオートメーションの活用

プレイヤーとしては下記の種類があります。

・戦略系コンサル企業

・総合系コンサル企業

・IT系コンサル企業

・中小企業向けコンサル企業

2. ターゲット市場

* 誰が顧客か(顧客の人口統計、興味、ニーズ)について

2025年の崖に直面している企業において、課題を解決するためには根本的には、経営層のコミットメントが必要不可欠であると考えます。

アプローチとしては、「現場のDXプロジェクトを推進しその結果のフィードバックを経営層に行い必要性の確認をしてもらい、後続のプロジェクトを進めていくアプローチ」と、「経営層との対話により必要性を納得いただいた上で、現場への落とし込みを行い推進していくアプローチ」があると考えます。

その上で、初期の段階では、下記の2パターンの支援があると考えます。

・大企業の顧客に対しては、経営層の旗振りのもと推進されているDXプロジェクトを支援する

・中小企業の顧客に対しては、経営コンサルティングを行い、IT投資戦略の策定支援を行い、DX推進プロジェクトの実行までを一気通貫で支援する

市場の参考情報として、

日本企業の、IT投資にかける予算は売上高の1%程度(企業IT動向調査報告書 2020)です。

欧米では、3%弱との情報もあるので日本ならではの課題があるかもしれません。

また、日本の大企業と中小企業でもIT投資にかける割合は異なり、大企業が1.5%(生産性レポートVol14)との情報があるため、中小企業は1%を下回ると考えられます。

* 顧客の問題点や必要性について

「1.業界の背景」で記載した内容が、顧客の問題点と必要性を表していると思います。

ターゲットのイメージがまだだいぶぼやけていますね。

詳細化は「2.市場分析」のタスクにゆずるとして、このまま進めていきます。

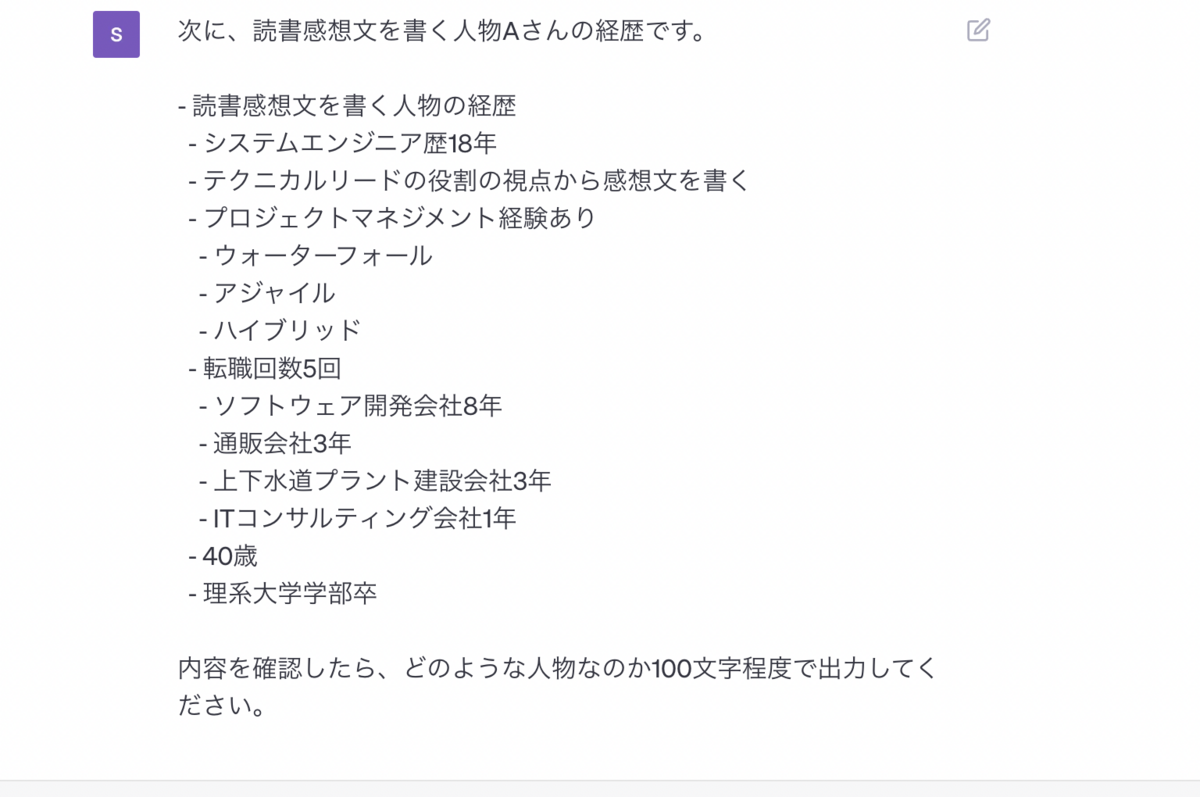

3. 自己評価

* あなたのスキル、経験、ネットワーク

スキルについて

・システム開発プロジェクトマネジメント

・エンジニアリングマネジメント

・要件定義、設計、実装、テスト、リリース、保守運用

・新規サービス企画開発

・データ分析基盤開発

・アジャイル開発、ウォーターフォール開発

上記を裏付ける経験について

・ソフトウェア開発会社における、公共向けシステムの開発経験

・ソフトウェア開発会社における、新規サービスの企画から開発、技術営業、保守の一気通貫の経験

・ECサービスにおけるシステム開発と保守の経験、スクラムマスターの経験

・ECサービスにおけるデータパイプライン構築および大規模データ分析の経験

・事業会社における業務アプリケーションの開発保守、プロジェクトマネジメントの経験

・事業会社における新規業務アプリケーションのプロトタイプ開発とPoC実行とそのプロジェクトマネジメント

・事業会社におけるエンジニアリング組織のマネジメント経験

保持している資格について

・PMP ・認定スクラムマスター

・中小企業診断士

* 事業に対するあなたの情熱と動機

最近の日本の現状を表すキーワードとして悲観的なものが多い。

例えば、下記のようなものが挙げられる。

・人口減少、少子高齢化

・デジタル後進国

・労働生産性G7最下位

DX推進は、上記のキーワードに対して有効な対策の一つと考えている。

次に、ものづくりの楽しさを再発見し、周りの人にも感じてほしいということ。

DX推進が進まない原因の一つとして、ユーザー側と開発側のコミュニケーションロスがあると考えている。

ユーザーが欲しかったものを正しく作る。

作る過程も楽しみ、ユーザーからの感謝を勝ち取り達成感を得る。

その楽しさを伝えていくことが、DX推進の推進剤となると考えている。

ポジティブなメッセージを送ってくれています。

胃もたれした時に飲む⚪︎田胃酸のような爽やかさが心の中に染み渡ります。

残すインプットは、「 4. 競合他社」「5. 社会的・経済的トレンド」ですが、ビジネスプランの次の項目である「2.市場分析」のタスクで出て来たアウトプットを活用した方が良さそうです。

一旦、ここまでの内容で、ビジネスプランの「1.概要(エグゼクティブサマリー)」をアウトプットしてみましょう。

少し進め方を変更したいと思います。

下記の2項目については、「ビジネスプラン」の「2. 市場分析」が完了してからあらためてインプットします。

4. 競合他社

* 競合他社の強みと弱み

* 自社の差別化ポイント

5. 社会的・経済的トレンド

* 現在の社会経済環境

* 関連する法規制や技術進歩

よろしいですか?

ここまでインプットを分割して順次入力し、分割したインプットごとに内容を理解してもらうという手法を使っています。

都度都度要約してもらう事で、理解した内容をチェックしています。

では、ここまでのインプットをもとにビジョン等の作成を行います。

これまでのインプット「1. 業界の背景」「2. ターゲット市場」「3. 自己評価」をもとに、

まず、「事業の目的の決定」を行なってください。

次に、「ビジョンの策定」を行なってください。

そして、「ミッションの作成」を行なってください。

出来ました。

後続のタスクをいくつか消化した後に再度見直しをかけるとして、一旦は次のタスクに移りたいと思います。

次回予告

次回実施するタスクの具体化と、マイルストーンの設定を行います。

前回の次回予告で、マイルストーンの設定を上げていましたが今日は力尽きました!

こんなペースですが、引き続きお楽しみに。